Tests publi Labo

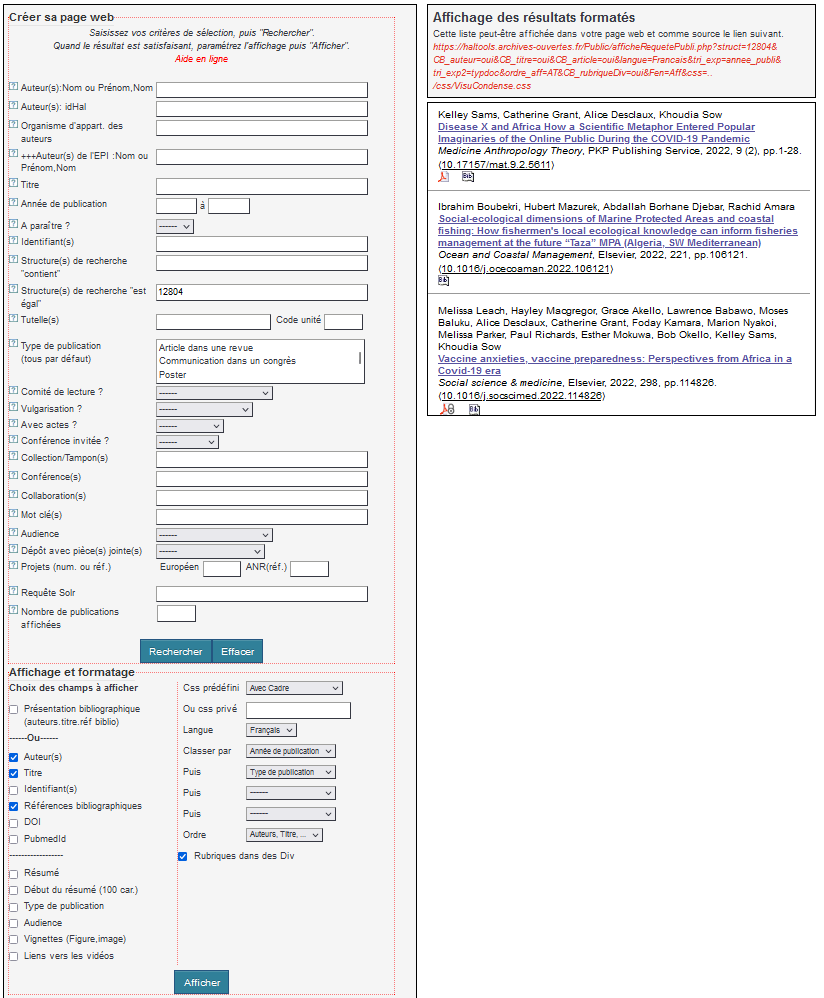

Objectif : reproduire plus ou moins cette page :https://www.lped.fr/publications-du-lped.html

Après réflexions et recherche, le plus simple c'est d'utilser les fonctionalité de l'iframe pour intégrer à notre Wiki une page externe. J'ai testé les flux RSS mais je ne suis pas allée très loin. Ca marchouille à peu près mais l'affichage est pas très satisfaisant. Très possiblement améliorable mais j'ai pas poussé.

Ressources :

Site HAL du LPED : https://hal.archives-ouvertes.fr/LPED/

Liste des outils libres pour exploiter les données de la HAL et les intégrer à un site Internet :

https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Outils_et_services_d%C3%A9velopp%C3%A9s_localement_pour_am%C3%A9liorer_ou_faciliter_l%27utilisation_de_HAL

A mon avis, l'outil le plus intéressant : HAL Tools

https://haltools.archives-ouvertes.fr/

Permet de créer une page des publi d'un labo ou d'un chercheur.e en personalisant les informations à afficher et le style d'affichage. Cela génère un lien qu'on peut ensuite inclure dans un iframe dans notre Wiki pour afficher la page créée.

Faire une requête sur HAL : https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Requ%C3%AAtes_sur_les_ressources_de_HAL

J'ai fait plusieurs démonstrations ci dessous de ce qui est possible en ordonnant de ma solution préférée à celle que j'aime le moins. Pour la solution 2, on peut modifier un certain nombre de paramètres d'affichage. Je n'ai pas vérifié que les pages se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure que la liste des publis du labo s'allonge.

Enfin, info importante, dans HAL, pour le LPED l'identifiant de la structure est 12804.

Option 1 - Afficher le site HAL du LPED. Ma solution préférée !

Option 2 - Intégration par iframe du résultat obtenu sur HAL Tools

Pour voir les paramètres de config associés à l'exemple :

Aller sur https://haltools.archives-ouvertes.fr/

Ce qui donne :

Option 3 - Intégration par iframe du résultat de la recherche des publi LPED ordonné par date de publi issu du site HAL directement.

Option 4 - Afficher flux RSS

[hal-05169229] De ida y vuelta: Expectativas y desencuentros de la migración africana en Sudamérica source : HAL

[...]

[hal-05166003] Mars Imperium. Marseille impériale : histoire et mémoires (post)coloniales XIXe-XXIe siècle source : HAL

Mars Imperium est un portail web conçu pour être consulté sur smartphone ou sur ordinateur. Il propose cinq plateformes explorant l’histoire coloniale et post-coloniale de Marseille dans toutes ses dimensions : un webdocumentaire de 81 vidéos ; un film de 52 minutes ; une vitrine numérique ; trois balades numériques thématiques ; une médiathèque centralisant 1500 documents numérisés. Ce portail a été co-conçu par des institutions universitaires, associatives, patrimoniales et culturelles.

[hal-05163310] Une méthode pour évaluer les curricula d’éducation au changement climatique dans une visée transformative source : HAL

Au temps de l’Anthropocène (Wallenhorst et Wulf, 2024), nous partons de l’hypothèse que des quatre finalités éducatives possibles proposées par Lange (2020), la transformation sociétale est celle nécessaire pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. De ce fait, nous proposons une méthode pour évaluer les curricula d’éducation au changement climatique appuyée sur un exemple transformateur tiré d’un dossier de simulation d’une négociation climatique porté par l’agence française pour le développement et l’Office for Climate Education (AFD et OCE, 2023). Traditionnellement, les évaluations en contexte scolaire s’effectuent au travers des compétences centrées sur les apprenant.e.s. Nous postulons que, face à l’urgence climatique au temps de l’Anthropocène, un changement de paradigme évaluatif s’avère nécessaire. Nous proposons un nouveau modèle d’évaluation basé sur les externalités (Barthes et al., 2024) relatives à la lutte contre le changement climatique où l’apprenant.e est évalué.e par ses effets sur le monde. Nous montrons également comment les dispositions de Lahire (2005, 2012) permettent à la fois d’évaluer le potentiel transformatif des curricula sur le climat, mais également d’y associer des critères d’évaluation des apprenant.e.s plus larges et plus appuyés sur les externalités en contexte d’urgence climatique. Ce travail se situe dans la recherche sur les nécessaires changements de paradigmes de l’évaluation des « éducations à » (Mencacci et Barthes, 2023, 2024).

[hal-05161629] Reconstruction de la stratégie nationale autochtone: la résilience des Ba'aka face aux inégalités environnementales dans la Likouala en République du Congo source : HAL

<div><p>This article analyzes the resilience dynamics of the Ba'aka Indigenous peoples of Likouala (Republic of Congo) in the face of environmental inequalities exacerbated by industrial resource exploitation and exclusionary conservation policies. Based on direct observations and interviews conducted in several villages, it explores the forms of social and economic adaptation developed by the Ba'aka, particularly the valorization of traditional knowledge, the diversification of economic activities, and the gradual appropriation of legal frameworks recognizing their rights. The study shows that public policies, despite legislative advances such as Law No. 5-2011, struggle to guarantee the communities' free, prior, and informed consent and to integrate their ways of life into resource governance systems. Furthermore, the support mechanisms implemented by conservation organizations and civil society remain ambiguous, fluctuating between participatory inclusion and systemic marginalization. The article advocates for shared governance based on the recognition of territorial rights and Indigenous knowledge, drawing on the theoretical contributions of environmental justice and Indigenous political ecology.</p></div>

[hal-04161201] Harnessing Fishers’ local knowledge and their perceptions: Opportunities to improve management of coastal fishing in Mediterranean marine protected areas source : HAL

To contribute to the sustainable management of the coastal fishing in the future Marine Protected Area (MPA) of “Taza” (Algeria, SW Mediterranean), the aim of this study was to evaluate the Local Knowledge (LK) of fishers operating near the forthcoming MPA and to understand their conservation-oriented attitudes. Data were collected through interviews and participatory mapping. To this end, 30 face-to-face semi-structured interviews were conducted between June and September 2017 with fishers, collecting socioeconomic, biological, and ecological information in the fishing harbor of Ziama (Jijel, NE Algeria). The case study focuses on both professional and recreational coastal fisheries. This fishing harbor is located in the eastern part of the Gulf of Béjaia, a Bay located within the area of this future MPA, but outside its boundaries. Based on fishers' LK, cartography of fishing grounds within the MPA perimeter was obtained, while the perceived healthy bottom habitats and polluted areas in the Gulf were mapped by the use of a hard copy map. The results show that fishers present detailed knowledge that is consistent with literature about different target species and their breeding seasons, showing awareness about the reserve effects ‘spillover’ in enhancing local fisheries. Overall, the fishers noted that the good management of the MPA relies on limiting trawling in coastal areas and avoiding land-based pollution within the Gulf. Some of such management measures are already included in the proposed zoning plan, but lack of enforcement is a perceived constraint. Given the gap observed between the two shores of the Mediterranean Sea in terms of both financial resources and MPA coverage, the use of local knowledge system (e.g., fishers' LK and their perceptions) can enable the implementation of a cost-effective method to encourage the creation of new MPAs in the Southern shore for more ecological representativeness systems of MPAs at a Mediterranean scale. Therefore, this work offers management opportunities that may be used for addressing the lack of scientific knowledge in managing coastal fishing and valuing MPAs in Southern Mediterranean low-income countries characterized by a data-poor context.

[hal-05150621] Southeast Asia at the heart of the implementation of the One Health approach source : HAL

The COVID-19 pandemic spotlighted the One Health approach, notably with the international One Health High-Level Experts Panel jointly created by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the United Nations Environment Programme, the World Organization for Animal Health, and the World Health Organization. These organizations decided to foster the adoption of the One Health approach and put it into action aiming at enhancing countries preparation capacity and capability as well as their ability to prevent, detect, predict, and respond to public health threats, while considering interactions between humans, wildlife and domestic animals and ecosystems. Official declarations, regional and emblematic national policies or mechanisms and regional strategies and plans are put into perspective with the main international events, initiatives and major steps leading to the inception of the One Health approach. Thanks to a retrospective view of the history of the One Health approach, we examine the crucial role of Southeast Asia in its international recognition. We highlight how the region, a hotspot of the emergence of infectious diseases, established policies containing the precursor ingredients of One Health. It is accompanied by the definition of implementation tools and mechanisms which evolved with the Covid-19 pandemic. The One Health approach transforms the framework of international, regional and national governance linking health and the environment and the Southeast Asian countries are at the core of the action.

[hal-05146884] Logement privé indigne et multipropriété à Marseille, un système social en question (1) source : HAL

[...]

[hal-05146476] La rue et l’espace public face à la fermeture résidentielle, une étude de la fragmentation à Marseille source : HAL

La rue, en tant qu’espace d’usage public qui donne tant d’animation aux villes méditerranéennes, est questionnée par le phénomène mondial de la « fermeture résidentielle ». À Marseille, depuis une vingtaine d’années, plus des 65 % des nouveaux « produits immobiliers » sont conçus et commercialisés sur un modèle fermé sécurisé, mais, surtout, ce sont en majorité les rues de lotissements anciens qui se ferment de proche en proche. L’importance des acteurs privés dans la morphogenèse urbaine, la faiblesse des régulations publiques explique une forte proportion de ces rues anciennes privées. Historiquement, ce statut n’empêchait pas l’ouverture aux passants ni l’entretien de ces voies par la Ville, coutumes maintenues par un système informel d’arrangements locaux. Mais au tournant des années 2000, la tendance à la fermeture, favorisée par des évolutions de la législation, s’appuie sur cette importante trame viaire demeurée privée. De nombreux tronçons de voies sont enclos par les associations de propriétaires sans contrôle des pouvoirs publics. Cette tendance réduit l'espace public avec de sérieuses conséquences : congestion automobile des rues restées ouvertes, frein aux mobilités piétonnes, restriction d’accès à des équipements publics, conflits de voisinage.

[hal-05140033] Localisation et diagnostic des passages piétons avec l'IA : la fin de l'aventure ZEBRA - Les résultats et les ambitions du Cerema source : HAL

Les victimes piétons représentaient 10,9% de la mortalité et 14,2% de la morbidité routière en France métropolitaine en 2019, avec 483 décès et 10001 blessés. Les piétons sont majoritairement heurtés par des usagers lors de leur traversée de rue et souvent sur un passage piétons. Le comité des experts insiste sur l'importance qu'il y a à « améliorer les conditions de traversée des piétons et « recommande de réaliser un audit de sécurité routière préventif régulier de tous les passages piétons et de leurs abords par des auditeurs qualifiés en sécurité routière ». Le nombre de PP (environ un million) est beaucoup trop grand pour envisager un audit pour chacun d'entre eux. Les méthodes de classification d'images utilisant l'apprentissage profond de réseaux convolutifs semblent être une solution : l'IA Dans le cadre de ce projet lauréat de l'appel à projet de la DSR, le Cerema, l'Université de Bordeaux, l'Inserm et l'ADERA se sont associés. Les communes de Aix-en-Provence (13), La Fare-les-Oliviers (13) et La Seyne-sur-Mer (83) ont été associées comme terrains d'étude, et ont participé techniquement à l'élaboration des outils de repérage et de diagnostic. Les méthodes de classification d'images utilisant l'apprentissage profond de réseaux convolutifs offrent aujourd'hui des performances permettant la création d'un outil de repérage et de tri des images de PP disponibles sur un territoire donné. Le projet ZEBRA a ainsi démontré la faisabilité de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le repérage et la caractérisation d'un certain nombre de critères descriptifs du PP. Cette faisabilité repose sur la disponibilité d'images aériennes et immersives du périmètre géographique étudié. Le projet a également démontré la faisabilité de visualisation cartographique de ces PP, effectuée avec Cartagene, la plateforme d'informations géographiques développée par le Cerema. Des développements sur système d'information géographique (SIG) ont par ailleurs permis d'importer les PP et leurs caractéristiques présumées afin, après traitement, de permettre le tri multicritère par l'utilisateurs des PP prioritaires. Enfin, le projet ZEBRA a permis d'élaborer une grille de diagnostics des PP ainsi qu'un guide d'aide à la réalisation du diagnostic permettant de documenter et préciser les items à renseigner lors du remplissage de la grille de diagnostic. La grille a été développée en version papier, mais aussi en version numérisée grâce à l'application Smartphone QFIELD. Ces développements, couplés aux développements effectués sur SIG, permettent à l'utilisateur d'effectuer directement son diagnostic sur le terrain : celui-ci se géolocalise sur l'application QFIELD, point le PP à diagnostiquer et renseigne la grille de diagnostic numérique dont un certain nombre de champs ont été prérempli sur la base d'informations issues de l'intelligence artificielle. Une suite du projet pourrait consister à assurer le développement opérationnel de l'application pour mise à disposition des collectivités. Ce projet ouvre la voie à l'exploitation de nouvelles sources de données par des technologies et outils innovants comme l'intelligence artificielle et les systèmes d'information géographiques embarqués dans l'objectif de servir les collectivités dans la connaissance et la gestion de leur territoire et leur patrimoine. Il a donné une sortie opérationnelle à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le repérage et la caractérisation des PP, si bien qu'il pourrait être envisagé de répliquer tout ou partie de la méthode utilisée dans le projet ZEBRA (d'où l'organisation en briques de travail) pour d'autres thématiques en lien avec la sécurité routière. Aussi, le projet a soulevé la question de droit d'accès à l'image. Les travaux se sont concentrés à n'utiliser en données d'entrée de l'IA que des banques d'images libres de droit. À ce titre, l'instance Panoramax[1] a permis à l'IA de caractériser les PP préalablement identifiés à l'aide des images aériennes de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). [1] Panoramax est une plateforme portée par la fabrique des géocommuns de l'IGN qui vise à proposer une alternative collaborative et publique aux offres privées de type « street view », en faisant de cet outil un commun numérique.

[hal-05135637] Introduction. La société syrienne dans la révolution et la guerre : une approche diachronique au croisement de plusieurs territoires source : HAL

En replaçant dans le temps long les transformations profondes que les Syrien.ne.s ont connu depuis 2011, d’un point de vue social, économique et politique, et à l’intersection entre plusieurs territoires, cet ouvrage multidisciplinaire contribue aux débats sur les mutations des sociétés en temps de guerre. Il constitue un apport original aux travaux existants sur la Syrie contemporaine en dépassant les paradigmes d’analyse axés soit sur le « printemps arabe » ou sur les dimensions géopolitique et humanitaire du conflit.

[hal-05135697] Syriens réfugiés en Jordanie : les défis du retour au pays natal source : HAL

La chute du régime de Bachar Al-Assad en décembre 2024 a ravivé les débats sur le retour chez eux des réfugiés syriens installés au Moyen-Orient. Pourtant, les discussions publiques restent souvent déconnectées des réalités vécues par les premiers concernés. Une enquête menée en mai 2025 en Jordanie, où le nombre de réfugiés syriens s’élève aujourd’hui à un peu moins de 600 000 personnes, révèle la complexité des trajectoires et des choix familiaux, entre attente, espoir et inquiétude.

[hal-05135074] Que nous apprennent les comparaisons franco-italiennes quant à la généralisation de l'Éducation au Développement Durable ? Contextualisation et territorialisation des établissements scolaires source : HAL

Les politiques de développement durable incitent les établissements scolaires à se contextualiser dans leurs environnements. Nous postulons que plus la territorialisation des établissements scolaires est forte, plus les conditions sont réunies pour réussir la généralisation de l'éducation au développement durable (EDD). Pour vérifier cela, nous mettons en place des méthodologies comparatistes impliquant 21 établissements français et italiens de l'arc alpin du sud. Le comparatisme montre que les modes de généralisation de l'EDD varient en fonction de l'autonomie de l'établissement et de l'implication territoriale du chef du chef d'établissement.

[hal-05132441] Relations de genre et formes de protection parmi les familles syriennes en Jordanie (2018-2020) source : HAL

Prenant à rebours l’opposition binaire des genres féminin et masculin qui caractérise la réponse institutionnelle à la crise des réfugiés syriens, cette contribution analyse de manière conjointe les recompositions des féminités et des masculinités, et retrace les trajectoires de femmes et d’hommes syriens réfugiés en Jordanie 1 dans une approche relationnelle du genre (Attané 2014, Indra 1994). Son objectif est double. Tout d’abord, montrer que cette approche est indispensable dans un contexte de conflit où les hommes sont souvent les plus touchés physiquement, matériellement et symboliquement, tandis que les femmes se trouvent non seulement à assumer de nouveaux rôles, mais se chargent aussi du maintien de l’unité familiale. Deuxièmement, montrer que la politique d’accueil des réfugiés et la réponse humanitaire engendrent des transformations de genre, qui ne sont pas vécues et interprétées de la même manière par les acteurs de ces politiques et les Syriens mêmes.

[hal-05132416] Introduction. Syrian Society amid Revolution and War: A Diachronic Approach across Territories source : HAL

By situating the profound transformations that Syrians have experienced since 2011 within a broader time frame, examining these changes in social, economic, and political terms, and at the intersection of various territories, this multidisciplinary volume contributes to debates on how societies change in times of war (Richards 2004; Monsutti 2005; Debos 2016; Linhardt and Moreau de Bellaing 2013; Gayer 2018). It makes a novel contribution to existing studies on contemporary Syria by going beyond analytical paradigms that centre either on the “Arab Spring” (Burgat and Paoli 2013) or on the conflict’s geopolitical and humanitarian dimensions (Hinnebusch and Saouli 2019; Vignal 2021).

[hal-05132390] Syrian Society in Revolution and War (2011–2024) source : HAL

In 2011, Syrians broke the wall of silence and rose up against the Assad regime to reclaim their rights to liberty and dignity. But the popular revolution was crushed by a 14-year war with devastating consequences: half a million people killed or wounded, over 150,000 imprisoned or disappeared. Half the population was forced into exile or displaced within the country. Millions of Syrians endured grief, hunger, and torture—and for all, a deep sense of powerlessness in the face of injustice. Yet, despite the destruction and the persistence of daily violence, these years of war also gave rise to immense hope and profound social transformations that transcended questions of identity and religion. New forms of mobilisation, autonomous civic initiatives, solidarities, and expressions of free speech emerged, asserting that the Syrian people are determined to shape their own future.The contributions gathered in this volume bear witness to the pioneering legacy of a decade of revolution and war that has irreversibly transformed Syrian society. Through case studies ranging from self-governance and wartime economies to shifts in domestic life, gender dynamics, and transitional justice, the book explores the scale of political, social, economic, and familial changes that Syria has undergone. These developments are analysed both within Syria and in exile—in Turkey, Lebanon, and Jordan—and are situated within the country’s longer historical trajectory. Long overshadowed by geopolitical and strategic readings of the conflict, Syrian society is placed at the heart of this book, which seeks to uncover the forces driving its struggle for liberation.

[hal-05123382] Quand la rénovation urbaine recompose Marseille source : HAL

Depuis le début du XXIe siècle, les politiques de rénovation urbaine des grandes villes sont fortement critiquées pour leurs impacts sur les habitants. Si elles offrent de nouvelles opportunités d’implantation aux ménages aisés, elles risquent de conduire à la relégation spatiale des populations défavorisées. Marseille, dont le centre-ville compte les quartiers parmi les plus pauvres de France, connaît une multiplication des programmes de renouvellement urbain depuis vingt ans, avec notamment la création d’Euroméditerranée. Ce poster, présenté à l'occasion de la 8ème Journée scientifique de l'ED 355, expose les différents aspects de ma thèse de doctorat qui vise à déterminer la manière dont les mouvements résidentiels de population résultant des programmes de rénovations urbaines du centre-ville s’inscrivent spatialement dans les autres quartiers de la ville et impactent leurs caractéristiques démographiques et socio-économiques.

[tel-05121236] Modes d’existence et d’appropriation de l’Abhinayadarpaṇa de Nandikeśvara : étude du texte, de son édition et de son usage dans le milieu du bharatanāṭyam source : HAL

Cette thèse propose une étude sur l’Abhinayadarpaṇa, « le Miroir du Geste », de Nandikeśvara, traité sanskrit médiéval traitant de l’art de l’expression au moyen des gestes. Ce texte est aujourd’hui une référence théorique particulièrement populaire dans la pratique du bharatanāṭyam, la danse « classique » du Tamil-Nadu (Sud-Est de l’Inde), notamment depuis le tournant dit « revivaliste » dans les années 1930. Conjuguant les approches philologique et ethnographique, cette étude propose une analyse des différentes formes et modes d’appropriation de ce texte. L’étude et la traduction du texte sanskrit, l’analyse des phénomènes d’intertextualité avec d’autres traités sanskrits et des différentes « éditions-traductions » anglaises, ainsi que la présentation de l’usage actuel de ce texte par les praticiens de bharatanāṭyam (d’après les données d’un terrain d’un an à Chennai et à Pondichéry, trois séjours de 2013 à 2016) permettront, d’une part, d’appréhender le caractère polymorphe et dynamique de ce traité dont les formes reflètent les pratiques autant qu’elles les normalisent, et, d’autre part, de dégager une pratique du texte, de l’Inde ancienne à l’Inde actuelle, prenant la forme de commentaires discursifs et gestuels.

[hal-05115065] Dynamiques démographiques et désertification : des liens complexes source : HAL

En zone sèche, la croissance démographique, l’urbanisation ou les migrations peuvent-elles être la cause ou la conséquence de la dégradation des terres ? Alors que les liens entre climat, biodiversité et terres sont mis à l’agenda international, ce dossier discute le lien entre, d’une part, les dynamiques de croissance démographique, d’urbanisation et de migration et, d’autre part, l’évolution de la désertification. Les auteurs et contributeurs montrent que la désertification et les dynamiques démographiques sont, le plus souvent, des processus indépendants. Les liens entre ces processus, quand ils existent, sont la plupart du temps indirects et varient selon les territoires, les systèmes de production et les modes de vie des sociétés.Ce dossier s’intéresse à l’évolution des effectifs des populations (croissance ou déclin démographique), à la transformation de la répartition spatiale de la population (peuplement), à travers notamment la concentration urbaine, et aux migrations (changements de résidence principale des populations au sein d’un même pays ou à l’international). Il revient sur les définitions et les précautions méthodologiques pour caractériser les processus aux différentes échelles temporelles et spatiales. Les liens entre dynamiques démographiques et désertification sont examinés dans deux directions : l’impact de la population sur les dynamiques de la désertification d’une part, l’impact de la désertification sur les modes de vie des populations d’autre part. À travers de nombreux exemples, sur différents continents, le dossier montre que le cœur du problème de la désertification n’est pas lié aux métriques de la croissance de la population, ni même à sa densité, mais plutôt à certains modes de production agricole et non agricole, d’exploitation des ressources, à la répartition inégalitaire des richesses, ou à des politiques publiques inappropriées. Il convient ainsi de replacer la population comme un facteur parmi d’autres, le lien entre dynamiques démographiques et désertification n’étant ni mécanique ni systématique, et imposant, pour le comprendre, d’examiner l’ensemble d’une société dans ses dimensions culturelle, économique et politique

[hal-05111830] When Silence Makes Sense: The Trivialization of Rape in Côte d’Ivoire source : HAL

Rape was made a criminal offense in Côte d’Ivoire in 1981. However, it was not until the decade of political and military crisis in Côte d’Ivoire – beginning in 2002 – that rape was marked as a matter of public concern. Prior to this decade, and despite criminalization in 1981, rape was shrouded in both institutional and social silence. This article argues that the silence observed during this period reflects the trivialization of rape in Côte d’Ivoire. This argument draws from data including rape decisions reported in the press between 1960 and 2002. It also draws from interviews that were conducted with representatives from national and international institutions, victims and perpetrators of rape, their families and civil society players. Study data were interpreted in the light of Élisabeth Noëlle-Neumann's ‘spiral of silence’ theory. According to this theory, fear of isolation can lead to silencing individuals (or the State) who renounce their own judgement if their opinion contradicts the opinion shared in their social (or political) environment.

[hal-03945859] La mer et le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur face au changement climatique source : HAL

[...]

[halshs-03813840] De Hong Kong à Guangzhou, de nouveaux « comptoirs » africains s’organisent source : HAL

Alors que la Chine multiplie les accords économiques avec les pays d'Afrique riches en hydrocarbures et inonde le continent noir de ses produits de grande consommation, les commerçants africains, de leur côté, étendent jusqu'en Chine leurs réseaux transnationaux tissés de longue date. A l'image des premiers colons, ces hommes d'affaire subsahariens créent dans les villes de Hong Kong et de Guangzhou des comptoirs, profitant des facilités proposées par les instances locales, régionales ou nationales, et rabattent sur ces places marchandes les produits fabriqués dans l'arrière-pays à la demande de la clientèle africaine. Ces traders constituent les nouvelles têtes de pont de la migration subsaharienne. Une fois leurs profils identifiés, il s'agira de repérer la place respective des villes asiatiques dans leurs parcours migratoires et commerciaux avant d'examiner le rôle qu'ils jouent dans la transformation des Chunking Mansions, un ensemble d'immeubles concentrés dans le secteur de Tsim Sha Tsui à Hong Kong, et dans celle du quartier Xiao Beilu à Guangzhou.

[hal-05095677] Monter le son ! Ce que les motos "Jakarta" disent de la mobilité des gens de Kaolack (Sénégal) source : HAL

Pour éviter une lecture criminalisante, événementielle ou polarisée du phénomène des Jakarta, le dispositif artistique retenu a été développé dans deux directions. D'une part, faire parler les motos, en lieu et place des conductrices et conducteurs, pour interroger les liens entre acteurs, objets et lieux, ainsi que les systèmes de catégorisation du monde matériel. D'autre part, dans le prolongement de notre première collaboration avec les musiciens sénégalais du studio Ëpoukay, privilégier le montage sonore, pour rendre compte de l'histoire pleine de rebondissements des petites cylindrées de Kaolack, depuis la colonisation jusqu'à la mondialisation contemporaine des échanges.

[hal-05087002] A quelles conditions les éducations environnementales peuvent-elles être transformatrices ? source : HAL

[...]

[halshs-05083708] « Rénover » les quartiers périphériques en Politique de la ville pour un changement d’image source : HAL

Après avoir été des espaces de modernité, les grands ensembles ont très vite fait l’objet de critiques nombreuses justifiant la mise en place d’une politique nationale spécifique destinée à revaloriser ces zones urbaines et à réduire les inégalités entre les territoires. Les orientations de cette politique, qualifiée d’innovante du fait de l’originalité de ses approches, ont pu évoluer au cours des quarante années d’intervention dans les quartiers d’habitat social en difficulté, majoritairement localisés en périphérie, avec cependant un axe indéfectible à savoir le changement d’image souhaité. Cet article interroge la manière dont cette politique a traduit cet objectif de changement d’image à travers la transformation physique de ces quartiers issus d’une planification normalisatrice. Il semble ici s’agir de « faire la ville » là où l’urbanisme a mal été sollicité, la question étant de comprendre comment, à partir d’une combinaison d’actions spectaculaires pour certaines et moins visibles pour d’autres, la ville y est produite, pour quel renouveau ?

[hal-05073785] From Student Mobility to Labor Immigration: Professional Trajectories and “Paper Careers” of Moroccan Graduates in France source : HAL

From the application for a long-stay student visa to the submission of a legal status change request at the prefecture, this article traces the “paper careers” of Moroccan engineers and managers who graduated in France and chose to stay and work there. Despite holding advanced degrees and fitting the profiles sought after for so-called “shortage occupations” characterized by a lack of qualified labor, the professional integration of these highly skilled migrants into the French job market remains uncertain and far from guaranteed. Delays in obtaining residence permits or work authorizations often deprive them of opportunities matching their qualifications, keeping them in precarious employment situations. These administrative obstacles hinder their labor market integration, limit their mobility, and restrict their ability to advance into skilled jobs.

[hal-05067594] Les mobilités internationales pour les études source : HAL

Bien qu’elles aient connu une croissance significative au cours des trente dernières années, les mobilités internationales pour études restent façonnées par des inégalités sociales, économiques et politiques, fortement influencées par des logiques de sélection qui conditionnent l’accès à l’enseignement supérieur et aux migrations internationales. Paradoxalement, malgré une progression annuelle nettement plus rapide que celles des migrations internationales dans leur ensemble, les étudiants internationaux demeurent des acteurs peu connus de la globalisation migratoire. Cette sous-représentation contraste avec la place stratégique qu’ils occupent dans les relations internationales.

[hal-05059272] Définir les savoirs expérientiels en santé: une revue de la littérature en sciences humaines et sociales. source : HAL

Avec l'avènement de la démocratie sanitaire, l'expérience de la maladie vécue par les patients est aujourd'hui considérée comme une source de savoir et d'expertise. Or, s'il existe une riche littérature décrivant le spectre, la typologie et les usages des savoirs expérientiels, ceux-ci sont souvent confondus avec l'expérience vécue par manque de rigueur épistémologique et définitionnelle. Basé sur une revue de la littérature des travaux francophones et anglophones, ce chapitre a pour objectif d'ouvrir la "boite noire "des savoirs expérientiels afin d'en préciser les définitions, d'éclairer la variété des formes et usages qui en sont faits et, dans une perspective davantage critique, d'identifier un certain nombre de limites du concept.

[hal-05059236] La fabrique des savoirs expérientiels: généalogie de la notion, jalons définitionnels et descriptions en situation source : HAL

Nous proposons ici de revenir ici sur plusieurs dimensions de la fabrique des "savoirs expérientiels" en santé. Dans un premier temps, nous abordons la carrière de la notion en interrogeant son émergence historique. Sans prétention à l'exhaustivité, il nous a semblé important de poser quelques jalons historiques pour une meilleure compréhension des nouvelles figures de patients et des usages contemporains de la notion de savoirs expérientiels. Ensuite, nous suggérons une série de distinctions conceptuelles (vécu, expérience, croyance, savoir et connaissance) qui, nous l'espérons, contribueront à une définition plus précise de ce que nous entendons aujourd'hui par "savoirs expérientiels" dans le domaine de la santé. Enfin, nous abordons les raisons qui nous ont amenés à privilégier une approche résolument empiriste qui permette de rendre compte d'une approche situationnelle des savoirs expérientiels en santé.

[hal-05058001] الجامعات اللبنانية في خضم الأزمة source : HAL

[...]

[hal-05055356] Les objectifs de développement durable : un renouveau des cultures et pratiques de l'enseignement supérieur ? source : HAL

Les politiques internationales de développement durable structurent aujourd’hui les institutions. On assiste par ce biais à un renouvellement des cultures et pratiques professionnelles dans l’enseignement supérieur. Les 17 objectifs onusiens et les politiques de responsabilités sociétales des établissements (RSE) servent de guide d’évaluation, mais reformulent aussi les recherches et les enseignements. La nécessaire « sortie des silos » favorise la transversalité et l’interdisciplinarité, rapproche les enseignements de leurs environnements socio-économiques. Les processus de transversalisation, d’innovation et de reterritorialisation s’accompagnent de nouveaux espaces collaboratifs (communautés de savoirs, tiers-lieux, observatoires, incubateurs, FabLab…) lesquels ouvrent des opportunités pour repenser les modèles éducatifs. Les enseignants-chercheurs et leur discipline d’origine deviennent des contributeurs d’un projet de société, élaborent des scénarios collectifs et pensent le transformatif face aux urgences climatiques. Toutefois, ces dynamiques comportent des défis et des risques, notamment de managérialisation des contenus éducatifs contre les libertés académiques, de fragmentation des savoirs dus à des logiques concurrentielles, d’effacement des référentiels scientifiques et des légitimités curriculaires face aux injonctions politiques.

[tel-05005636] Sociohistoire de la pénalisation du viol en Côte d’Ivoire source : HAL

Le viol a été révélé comme un problème public en Côte d’Ivoire entre 2002 et 2011, à l’occasion de la décennie de crise politico-militaire. Différents rapports faisant état de la généralisation du viol et de l’impunité des auteurs ont été produits. Portant sur la « Sociohistoire de la pénalisation du viol en Côte d’Ivoire », la présente étude a pour but de comprendre le passage du silence au sens dans la pénalisation du viol en Côte d’Ivoire. De type qualitatif, elle s’inscrit dans le champ de la sociologie du droit, du genre et de l’action publique. Elle questionne le silence qui a entouré le viol avant la décennie de conflit armé. Elle s’intéresse aux enjeux liés à l’inflation du discours autour du viol. Et, elle explore le passage au sens matérialisé par l’élaboration et la mise en œuvre d’actions publiques de lutte contre le viol. Les conclusions de nos investigations montrent, dans un premier temps, que le viol a été enfermé dans une spirale du silence entre 1981 et 2002. Cette spirale du silence s’observe à trois niveaux : 1) chez le législateur ivoirien, à travers la pénalisation du viol par conformisme, 2) dans le système judiciaire, à travers la faiblesse des réponses publiques au viol et, 3) chez les victimes de viol et leurs familles, à travers une absence de dénonciation du viol, par peur de l'isolement social et des représailles des membres de leurs communautés. Dans le deuxième temps, les conclusions de nos investigations montrent que le passage du silence au sens, matérialisé par le regain d’actions publiques de lutte contre le viol, découle d’un besoin de légitimation des acteurs étatiques, dans un contexte de reconstruction post-crise et, de la volonté de diminuer la pression liée à l’exécution des engagements internationaux, notamment la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes en période de conflit armé.

[hal-05054503] Nous serons 10 milliards d'humains en 2050... et après ? source : HAL

[...]

[hal-05054497] Le changement climatique remet-il en question les limites de la planète ? Perspectives démographiques source : HAL

[...]

[hal-05054488] Démographie : situation et statut des femmes source : HAL

[...]

[hal-05050917] Distribution géographique du rat noir et des espèces commensales de petits mammifères dans la moitié sud du Sénégal source : HAL

[...]

[hal-05046813] Entre climat et société : sortir de nos impasses source : HAL

Comment aborder la lutte contre le changement climatique, au-delà des constats ou des discours incantatoires ? Il y a de nombreux chemins possibles au sein de l'éducation et de l'usage des médias, de la science et la technologie, de la solidarité Nord-Sud, etc. Actuellement, tous ces chemins mènent à des impasses et il n'existe pas d'autre solution pour stopper cette catastrophe annoncée que de franchir les murs qui se dressent au fond des voies possibles. Ces impasses, nous les connaissons, elles sont liées à une seule problématique : notre modèle de consommation. Chaque jour, dans les journaux, à la télévision, dans la vie quotidienne, nous en voyons les conséquences, souvent irréversibles. Il n'y a pas de solution sans une remise en question de notre modèle de vie. Les défis environnementaux exacerbent les inégalités sociales et géographiques ; ils imposent une limite au capitalisme et à la technologie, qui ne résoudront pas tout. Quel mode de vie en dehors des marchés et de la consommation ostentatoire ? C'est cette question qu'il faut résoudre, au-delà des modèles politiques du passé. La question est de savoir si notre société sera capable de réagir dans un temps raisonnable.

[hal-05045956] L’OHM Vallée du Rhône : Un collectif scientifique interdisciplinaire sur le fleuve Rhône et dans le temps long source : HAL

[...]

[hal-05029657] Inondations à Dakar : un défi pour les pouvoirs publics source : HAL

L’analyse de vingt ans de croissance urbaine de Dakar permet d’établir différentes trajectoires d’aménagement de la métropole d’ici à 2050. Chaque année, la population de Dakar doit faire face au même scénario catastrophe : des pluies extrêmes, entrainant des inondations aux répercussions humaines et matérielles désastreuses. Si la récurrence de ces catastrophes urbaines est souvent expliquée par la forte intensification des épisodes pluvieux de ces dernières années, la question d’une croissance démographique « incontrôlable » est elle aussi pointée du doigt. Et dans le cas des villes ouest-africaines comme Dakar, c’est généralement l’habitat de la population urbaine la plus pauvre qui est mis en cause. Cette dernière est considérée comme responsable de son propre malheur, s’étant installée de manière irrégulière dans des zones dites à risque d’inondations. Il serait pourtant intéressant d’inverser la réflexion : pourquoi les pouvoirs publics ont-ils laissé des populations s’installer dans des zones identifiées à risque ? Respectent-ils et font-ils respecter les règles qu’ils fixent eux-mêmes ? Lien : https://lemag.ird.fr/fr/inondations-dakar-un-defi-pour-les-pouvoirs-publics

[hal-04505084] Côte d'Ivoire : comment relancer la politique d'accès à la santé pour tous source : HAL

Depuis 2011, l'Etat ivoirien a lancé des initiatives visant à promouvoir la santé pour tous, plaçant la Couverture maladie universelle (CMU) au centre de sa politique de santé. Mais la mise en œuvre de la CMU est confrontée à plusieurs défis. En septembre 2022, une visite de deux ministres dans deux hôpitaux d’Abidjan a révélé une sous-utilisation importante de la carte CMU. En tant que socio-anthropologue ayant travaillé sur les politiques de préparation et de réponses aux épidémies dans le système de santé en Côte d'Ivoire, je m’attache ici à mettre en perspective les enjeux et défis liés à la mise en œuvre de la CMU en Côte d'Ivoire. Ce travail repose sur une analyse approfondie de documents.

[ird-05028070] Auto-ethnographie d’expériences de partenariats Suds-Suds et Nords-Suds dans la recherche scientifique source : HAL

La pratique de la recherche scientifique s’inscrit de plus en plus dans des réseaux de partenariat multidimensionnels. L’obtention de financements est souvent conditionnée par les bailleurs à la création ou l’existence de partenariats Suds-Suds, Suds-Nords ou Nords-Suds, impliquant fréquemment des étudiants ou de jeunes chercheurs. Cependant dans leur mise en œuvre, les pratiques de partenariat scientifique sont souvent soumises à des critiques acerbes, car reproductives d’habitudes anciennes déjà fortement ancrées dans les pratiques de la recherche. Cette contribution vise à analyser les facteurs de stabilité et de fragilité des partenariats Nords-Suds ou Suds-Suds dans la recherche scientifique, ainsi que les questions éthiques qui en découlent. Elle repose sur une auto-ethnographie menée sur quatre années (2015-2019) d’expérience de partenariat entre des unités de recherche de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et la Chaire Unesco de Bioéthique (CUB) de l’Université Alassane Ouattara (UAO) à Bouaké, avec l’implication connexe de plusieurs autres institutions scientifiques.

[hal-05021089] Militer ou émigrer ? L’innovation sociale autogestionnaire à l’épreuve de la ''question méridionale'' en Italie du Sud source : HAL

[...]

[hal-04715516] A reflexive collaborative workshop on agroecology narratives and researcher’s postures source : HAL

Agroecology has multiple interpretations and goals, driven by social movements, political contexts, and scientific needs. In this paper, we analyse a reflexive workshop that explored how agroecology narratives challenge researchers in supporting its implementation. While diverse interpretations and goals enrich the field, they can also lead to conflict. Researchers must navigate the tension between social activism and evidence-based policy solutions. The study findings highlight the need for creating new researcher profiles, including facilitators in long-term partnerships, establishing clear expectations, and developing "third spaces" for collaboration. Qualitative research assessment and new epistemological approaches are crucial for sustainable science that bridges the gap between knowledge and local realities in agroecological transitions.

[hal-05016455] Évaluation du risque sanitaire de sols pollués méditerranéens : choix de variables et spatialisation source : HAL

The concept of health risk needs to be compared with the notions of hazard, vulnerability, capacity and danger so as to consider it in an integrative way and choose appropriate variables for its spatialization. In this multidisciplinary reflection, we particularly questioned "how to integrate the physical sensitivity of the population when considering soil pollution in order to locate the most vulnerable areas in a context of health risk ? ". The Marseilleveyre massif located south of Marseille (Bouches-du-Rhône) is adequate object of study for both semantic and spatial enforcements. Highly contrasted in its issues, this territory is at the same time included in the core area of the Calanques National Park (PNCal) and remains affected by a diffuse soil pollution resulting from past industrial activities located on the coast. This core area of the PNCal is however inhabited in its periphery and welcomes many users. A model of generalization of the methodology developed in this case study is then proposed in order to perform this production and this mode of visualization of the information which could constitute a precious base of aid to the consultation.

[hal-05015870] Les mobilisations de la société civile syrienne face à une transition incertaine source : HAL

En ce mois de mars, la population syrienne a fêté pour la première fois l’anniversaire du début de la révolution contre le régime. Toutefois, cinq mois après la chute de Bachar al-Assad, le nouveau régime inquiète bon nombre d’habitants. Dans un climat plus qu’incertain, certains Syriens qui avaient fui la guerre sont rentrés pour tenter de participer à la reconstruction du pays, mais la tâche est colossale et leurs efforts sont souvent entravés par le nouveau pouvoir.

[hal-05012523] Défilé du 1er mai 1994 et après : mobilisation, démobilisation et tensions syndicales pour la défense des travailleuses domestiques à Dakar source : HAL

[...]

[hal-05012477] Table-ronde : Essaimages africains source : HAL

[...]

[hal-05012467] Repenser l’accompagnement scolaire des filles au Sénégal : vers de nouveaux possibles éducatifs et professionnels source : HAL

[...]

[hal-05012447] Tailoring Time to Learn: Gender inequalities among adolescent migrants in vocational training – A case study from Ziguinchor, Senegal source : HAL

[...]

[hal-05012434] Choisir l’École ? Comprendre non-scolarisation et déscolarisation dans un contexte de forte scolarisation. L'exemple de Mlomp en Basse-Casamance source : HAL

[...]

[hal-05012408] Etre fille ou garçon. Regards croisés sur l’enfance et le genre en Afrique. Panel "Féminités et masculinités en recomposition source : HAL

[...]

[hal-05012387] Enfants travailleurs : de quels droits parlent-ils ? source : HAL

[...]

[hal-05012371] Domestiques en Afrique (19ème - 21ème siècles). Perspectives historiques et socio-anthropologiques », Panel 035 source : HAL

[...]

[hal-05012363] Education et développement au Sénégal – la question des enfants hors-l’école source : HAL

[...]

[hal-05010404] Child migrants‘ negotiation of social positions in West Africa: a gender perspective source : HAL

Panel : ‘Children, migration and gender issues’

[hal-05010357] Travail informel et travail domestique des femmes et des filles : historique, enjeux et limites de la (re)connaissance sociale de « l’invisible » source : HAL

Atelier : De la production-reproduction aux enjeux contemporains du travail

[hal-05009996] Growing Up within Extended Families – Child migrants’ negotiation of social positions in West Africa source : HAL

[...]

[hal-05005311] Facilitation of the workshop “wildlife” and the workshop “environment” called « World Coffee » workshops source : HAL

[...]

[hal-05005278] Environmental Law and One Health, Training in the Philippines source : HAL

[...]

[hal-05005251] Protéger la biodiversité pour améliorer la santé et le bien-être : l’intérêt de l’approche One Health source : HAL

[...]

[hal-05005236] Protecting the environment in favour of health: One Health perspective on climate change source : HAL

[...]

[hal-05005221] Le changement climatique au prisme de la santé : pour une action publique concertée. source : HAL

[...]

[hal-05005195] Antimicrobial resistance One Health governance framework source : HAL

[...]

[hal-05005009] Climate and health nexus: environment and prevention source : HAL

[...]

[hal-05004988] Round-table BIONEXT project source : HAL

[...]

[hal-05004944] One Health in ASEAN – Environmental dimension of the prevention of future pandemic source : HAL

[...]

[hal-05004938] One Health governance in Southeast Asia source : HAL

[...]

[hal-05004926] Environmental governance and Infectious disease prevention: contributing to the global and regional science and policy dialogue source : HAL

[...]

[hal-05004913] Protéger l'environnement pour protéger la santé: l'intérêt de l'approche One Health source : HAL

[...]

[hal-05004888] Wildlife legislation: rats, pests or protected species? source : HAL

[...]

[hal-05004855] Protéger l'environnement pour protéger la santé : l'intérêt de l'approche "One Health source : HAL

[...]

[hal-05004851] Axe 3 : Changements globaux et santé - enjeux de gouvernance source : HAL

[...]

[hal-05004839] International commitments and national strategies and policies implementation in time of pandemics? source : HAL

[...]

[hal-05004831] Séminaire de restitution de la proposition de loi "Une seule santé", session entre juristes source : HAL

[...]

[hal-05004819] One Health et océan, de la zone côtière aux grands fonds source : HAL

[...]

[hal-05004812] Table ronde "La nature en ville, un atout santé pour tous ?" avec Pierre Souvet et Maxime Luiggi source : HAL

[...]

[hal-05004798] The ocean and microplastics: a One Health approach source : HAL

[...]

[hal-05004791] Droit de l'environnement et gouvernance environnementale au profit du One Health source : HAL

[...]

[hal-05004770] Recherche transdisciplinaire dans le cadre du projet One Ocean Hub et exemples de mise en œuvre, Entretien avec Christine Cabasset Directrice de l’IRASEC source : HAL

[...]

[hal-05004036] Zones à défendre. Les terres agricoles au coeur des luttes source : HAL

Depuis la fin des années 2010 éclatent un peu partout en France et en Europe, des conflits locaux qui ont une revendication commune, la défense des terres agricoles. Des habitants, agriculteurs, collectifs citoyens et Zones à défendre. Les terres agricoles au cœur des luttes écologiques militants associatifs sont mobilisés contre des projets d’urbanisation, d’infrastructures, de zones commerciales ou d’activités, et remettent en cause les choix politiques d’aménagement du territoire au nom de la préservation de la biodiversité et de l’adaptation au changement climatique. Nous présentons dans cet article les résultats d’une recherche sociologique qualitative sur les conflits pour la défense des terres agricoles dans le sud-est de la France. Nous montrons comment, se construit à l’échelle locale dans une dynamique militante « territorialisée », des alliances entre des habitants, des réseaux de « l’agriculture paysanne », des collectifs citoyens et associations environnementalistes qui sont vectrices de transformations sociales. En effet, ces mobilisations ne relèvent pas seulement de la défense de l’agriculture, mais portent en elles des projets alternatifs de développement qui passent par l’occupation des lieux, à l’instar du mouvement des Zones A Défendre (ZAD). A travers la défense actuelle des terres agricoles se joue et s’exprime une des composantes centrales du renouveau des contestations environnementales, celle qui par le déploiement d’expérimentations alternatives locales, est porteuse d’une utopie transformatrice.

[hal-05002179] Donald K. Pollock, Shamans and Siblings. Sorcery, Curing, and Personhood Among the Kulina of Western Brazil (New York, Bayside Press, 2023) source : HAL

[...]

[inserm-04999141] Correction: Implementation of a community-based LC-UV drug checking service: promising preliminary findings on feasibility and validity source : HAL

No abstract available

[hal-04993850] Immigration et création juridique au Maghreb La fragmentation des mondes et des droits source : HAL

[...]

[tel-04989830] Les nouveaux quartiers du moustique tigre : Conception des espaces bâtis et prolifération d’Aedes albopictus dans trois villes des Bouches-du-Rhône - diagnostic et préconisations source : HAL

En 2004, une nouvelle espèce invasive de moustique s’implante sur le territoire de la France hexagonale, à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Il s’agit d’Aedes albopictus, aussi appelé moustique tigre et il est vecteur de nouvelles maladies sur le territoire : des arboviroses telles que la dengue, le chikungunya ou Zika. Bien qu’originaire des forêts d’Asie du Sud-Est, cet insecte est de plus en plus présent dans les régions européennes et particulièrement dans les espaces urbains et périurbains où sa présence représente à la fois une nuisance pour les habitants et un enjeu de santé publique. Son affinité avec les milieux urbains a poussé cette thèse en urbanisme à se pencher sur l’implication des espaces bâtis, et plus particulièrement ceux du sud de la France, dans la prolifération d’Aedes albopictus, ainsi que la possibilité d’intégrer la conception et la gestion des bâtiments et des villes à des stratégies plus globales de Lutte Antivectorielle. Ce travail s’appuie pour cela sur une démarche interdisciplinaire mêlant approche par la forme urbaine et architecturale des villes, et approche par les acteurs de leur conception et de leur gestion, au travers d’entretiens menés auprès de différents professionnels particulièrement dans les villes d’Arles, de Marseille et de Salon-de-Provence, où se trouvent les trois terrains d’étude. Le diagnostic architectural et urbain a ainsi pour objectif de relever les situations propices à l’apparition de gîtes larvaires dans les espaces bâtis, tandis que les entretiens cherchent à souligner les obstacles socio-professionnels et réglementaires à la conception d’environnements urbains et périurbains pouvant être à la fois durables et antivectoriels. La dernière partie de la thèse, quant à elle, est consacrée à son aspect prescriptif. Elle s’attèle à la formulation de préconisations adressées aux différents acteurs de la ville et de nouvelles pistes de recherche qui visent à intégrer ce genre de problématique à la fois sanitaire et environnementale à l’urbanisme.

[hal-04989817] Niger : Quelles relations entre dynamiques d'acteurs et dynamiques juridiques et politiques concernant les migrations ? Retour de terrain source : HAL

[...]

[hal-04989762] Urbanisme et moustique tigre : comment s’adapter ? source : HAL

[...]

[hal-04989754] Les interdépendances entre environnements urbains, gestion de l’eau et prolifération du moustique tigre dans le sud de la France source : HAL

[...]

[hal-04989750] Table-ronde : Risques sanitaires et changement climatique source : HAL

[...]

[hal-04989675] Les impacts des usages et de la gestion de l’eau en ville sur les stratégies de Lutte Antivectorielle contre le moustique tigre dans le sud de la France source : HAL

[...]

[hal-04989665] Des stratégies urbaines de lutte antivectorielle : développer un dialogue interdisciplinaire face aux changements climatiques source : HAL

[...]

[hal-04989658] Concevoir une ville durable et antivectorielle : Coopérer entre chercheurs, acteurs de la santé publique et professionnels de la ville et du bâti source : HAL

[...]

[hal-04989647] L’impact sanitaire et social de la nature en ville source : HAL

Cette journée d’échanges sur la nature en ville et les îlots de chaleur urbains permettra d’aborder notamment les choix d’aménagements végétaux dans un contexte méditerranéen, leurs impacts sur le rafraîchissement urbain. Et sur les co-bénéfices potentiels pour les habitants en termes sanitaires et sociaux autour de plusieurs tables rondes et aussi de conférences.

[hal-04989482] Nachhaltige städtische Umgebung mit integrierter Vektorkontrolle source : HAL

TIGER is an EU-funded project between France, Germany and Switzerland to support the cross-boarder monitoring and control of the Asian tiger mosquito in the Upper Rhine region. At this one-day virtual symposium (presentations in French and German only) the project team presented the current situation on the spread of the tiger mosquito in the region, as well as the status of the project after 3 years.

[hal-04989115] Public actions and individual responsibility facing epidemic risks in France: comparing the mosquito vector control and the management of the Covid-19 epidemic source : HAL

During the Covid-19 pandemic, some interrogations regarding health risk management in urban planning and quality of life in cities’ dwellings have emerged. But SARS-CoV-2 isn’t the only virus threatening humans’ urban way of life. In France vector-borne diseases, like dengue fever, chikungunya and Zika, have spread due to the invasive nature of the tiger mosquitoes Aedes albopictus and Aedes aegypti. This upholds many questions regarding health management within urban spaces and buildings, the links between urban and natural habitats, and the many tensions emerging when trying to build healthy, comfortable, and sustainable cities. These mosquitoes, Aedes albopictus especially, have found in urban areas a perfect habitat to ensure their proliferation all around the world, increasing the nuisance and health risk linked to their bites. To deal with this situation and with the Covid-19 epidemic, prevention policies and mosquitoes management strategies based on social mobilization have been enforced.

[hal-04988990] Building with Tiger Mosquitoes: The Perspectives of Three Bouches-du-Rhône Cities on the Proliferation of Aedes albopictus, a Nuisance and a Vector of Disease source : HAL

This article presents multiple results of an urban planning dissertation on the role of buildings and cities in the spread of the vector mosquito Aedes albopictus in southern France. It takes a socio-urban approach, using urbanism, architecture and sociology tools to link urban forms and their actors in order to study mosquitoes and vector diseases in buildings and in the cities of Arles, Marseille and Salon-de-Provence. This article seeks to integrate mosquito management into urban planning and architectural design by identifying specific obstacles and leverages.

[hal-03945412] La santé face au changement climatique en région Provence-Alpes-Côte d'Azur source : HAL

Ce cahier thématique des cahiers du GREC-SUD portant sur la santé et le changement climatique est destiné aux décideurs, gestionnaires de territoires et professionnels de santé. Il constitue une première approche pour mieux appréhender les conséquences du changement climatique en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

[hal-04670295] Challenges in viticulture practices in a changing environment: Can green waste amendment benefit soil properties of vineyards in the Mediterranean? source : HAL

In Southeastern France, viticulture is of great social, cultural, and economic importance. This sector is threatened by climate change particularly in the Mediterranean (longer droughts and more frequent heat waves) where soils are poor in organic matter and weakly developed. Since organic amendment can strongly modify soil properties and consequently the final products (grapes and wine), the effects of sustainable practices on soil characteristics have to be carefully assessed. This seasonal field survey focuses on the effects green waste amendment (GWA), i.e. semi-composted green wastes, have on vineyard soil functionality. The effects of GWA were compared with those of grass cover (GC), known as a sustainable practice. Soils were collected in vineyards under organic practices (Bouches-du-Rhône and Var, France) over four seasons and physico-chemical (Total C and N, pHwater, pHKCL, EC, WHC, copper content and soil organic carbon SOC) and biological (microbial respiration and biomass, microbial catabolic structure, earthworm abundance and biomass) properties were characterized. Both practices were beneficial to soil physicochemical properties. For example, under both practices, higher (2 fold) Total N and SOC on late spring were observed. Both GWA and GC favored soil microbial communities, with microbial respiration having doubled and tripled on late spring. Similar results were observed for microbial biomass and both bacterial and fungal catabolic diversities (increased approximately by half) over summer. These benefits were particularly prominent during drought season (June and August), and probably linked to a shift in microbial communities as revealed by catabolic profiles. GWA also favored abundance and biomass of earthworm during winter. These findings reveal the potential GWA to counteract the effect of tillage, to mitigate the stress from drought and to improve overall soil functionality in vineyards.

[hal-04974138] Israele bandisce l’UNRWA, ultima ancora di salvezza per i rifugiati palestinesi source : HAL

Nell’ottobre del 2024 Israele ha vietato all’UNRWA di continuare la propria attività nei territori palestinesi occupati, accusandola di essere oggetto di massicce infiltrazioni da parte di Hamas. L’agenzia dell’Onu fornisce numerosi servizi di prima necessità agli abitanti della Cisgiordania e soprattutto a quelli di Gaza: la cessazione delle sue attività, prevista a fine gennaio 2025, ne aggraverà considerevolmente la condizione, di per sé già disastrosa.

[ird-04971808] La constance du recours à la communauté dans les mutations de la gestion du viol a Bouaké (Côte d'Ivoire) source : HAL

Le traitement du viol a connu des mutations dans la ville de Bouaké, durant ces 25 dernières années. Ces années ont été marquées par trois périodes : la paix empreinte de crises sociopolitiques (1990-2002), la décennie de crise politico-militaire qui a vu affluer les humanitaires (2002-2011), et le retour à la stabilité sociopolitique (2011-2014). Au cours de ces différentes périodes, le viol est passé d’une gestion par les communautés, à une gestion par les combattants armés, pour en arriver à une gestion par les instances judiciaires. Il a cependant été constaté un recours continu aux communautés, malgré la judiciarisation effective du viol dans la ville. La présente recherche a pour objectif d’analyser la gestion du viol de 1990 à 2014 à Bouaké, afin de comprendre les facteurs du recours constant à la gestion communautaire. C’est une recherche qualitative ciblant des auteurs et victimes de viol, des responsables et membres de communauté, des familles de victimes et d’auteurs, des travailleurs sociaux et ONG, des agents de police et magistrats, auprès desquels ont été menés des entretiens semi-structurés. L’analyse des discours recueillis a permis de comprendre que le recours ininterrompu à la gestion communautaire malgré la place croissante du système judiciaire, est le reflet non seulement d’une construction sociale découlant du type de rapports entre communautés et système judiciaire, mais aussi d’une préférence pour la justice informelle du fait de certaines contraintes socioculturelles.

[tel-04964008] Question environnementale et transformations du métier d’agriculteur en région Provence-Alpes-Côte d’Azur source : HAL

Nous analysons les transformations du métier d’agriculteur résultant de l’intégration de la question environnementale en agriculture. Nous montrons que l’autonomie constitue une force motrice centrale dans l’adaptation environnementale du métier d’agriculteur. En effet, l’aspiration à l’autonomie des agriculteurs et sa concrétisation partielle, via le déploiement de stratégies d’autonomisation à l’égard du complexe agro-industriel, favorise une telle adaptation. La confrontation des agriculteurs à de nouvelles attentes et incertitudes environnementales accroît non seulement leur autonomie objective et subjective, mais également la cohésion du groupe, ce qui se traduit par la multiplication de pratiques coopératives entre pairs, ainsi qu’avec les entités naturelles composant l’agroécosystème. Aussi, nous signalons que nous sommes entrés, depuis le début des années 2010, dans une nouvelle phase du processus de modernisation agricole. À partir d’une enquête qualitative par entretiens réalisée en PACA, couplée à une analyse secondaire de données quantitatives sur l’agriculture régionale et nationale, nous appréhendons les mutations du métier d’agriculteur dans le cadre d’une approche sociologique marxiste et notamment gramscienne. Nous proposons, en nous appuyant sur ce cadre, une lecture renouvelée des conflits agri-environnementaux, ainsi que de l’invisibilisation, partielle et socialement située, des efforts adaptatifs des agriculteurs. Appréhendant leurs stratégies d’autonomisation, au regard de la poursuite de l’effondrement de l’agriculture familiale, nous proposons une lecture critique des voies ouvertes aux agriculteurs afin de concilier autonomie et respect de l’environnement.

[hal-04963259] The Capacity of a Household Farming System with Women’s Decision and Action-Making Power: Rural Marginal Areas in Morocco source : HAL

Nowadays, women’s contribution to society through their social and human involvement at the household level in terms of education, care, and nutrition, as well as their added value to economic functioning, is increasingly recognized. However, most of the related research highlights the relative contributions of women and men. This paper proposes to analyze the link between women’s contribution to social, economic, and financial activities and the rural livelihood of the whole household farm. Based on a household survey that included a respondent section for women from over 285 families in the least rurally developed regions of Morocco, descriptive statistics and systemic analysis successively based on multiple factorial and clustering analyses were used to analyze the links between household adaptative capacity and women’s material and immaterial contributions. The results revealed that women play a crucial role in intergenerational knowledge transfer, which constitutes a critical factor in household capacities and reproduction, especially in the least endowed households. However, the women’s farm or off-farm activities did not guarantee their autonomy. So, the contribution of women to household farm livelihood through their know-how opens alternative pathways to reconsider their contribution to the overall goal of livelihood improvement.

[hal-04963213] Toxoplasma gondii and Trypanosoma lewisi Infection in Urban Small Mammals From Cotonou, Benin, With Special Emphasis on Coinfection Patterns source : HAL

A growing number of studies has highlighted the importance of coinfections in eco-evolutionary processes underlying host-parasite interactions and the resulting epidemiology of zoonotic agents. Small mammals, and particularly rodents, are known to be important reservoirs of many zoonotic pathogens, such as Toxoplasma gondii and Trypanosoma lewisi, that are responsible for toxoplasmosis and atypical trypanosomiasis in humans, respectively. Laboratory experiments on rodent models have shown that primary infection with T. lewisi increases the host sensitivity to other parasites, including T. gondii, following an alteration in the immune response. However, data on potential interactions between these parasites in wild small mammals remain scarce. In this study, we determined the T. lewisi prevalence in 553 small mammals from four localities of Cotonou city, Benin. The results were then combined with T. gondii data previously collected for the same individuals in order to investigate the influence of T. lewisi on T. gondii infection, and vice versa, using co-occurrence tests and generalized linear mixed models (GLMMs). Despite quite high overall prevalence (32.5% and 15.2% for T. lewisi and T. gondii, respectively), we observed a clear and significant segregation between the two parasites. This may be explained by (i) differences in the species-specific receptivity and/or sensitivity of small mammal host species to infection by these two parasites, with Rattus rattus (Rra), Rattus norvegicus (Rno), and Mastomys natalensis (Mna) being the main hosts of T. lewisi, while Crocidura olivieri (Cro) and Mus musculus domesticus (Mus) were the main hosts for T. gondii; and/or (ii) a possibly high mortality in coinfected animals in the wild. Although dedicated experimental studies are required to confirm this pattern, as they stand, our data fail to support that in nature, the infection of small mammals by one of these two parasites favors widespread infection by the second one.

[hal-04962476] Regards de jeunes sur la ville. Inégalités socio-spatiales, espaces vécus et géographie prospective à Marseille source : HAL

Il s'agit d'aborder territoires, inégalités et politiques urbaines à travers le regard de jeunes de 14-17 ans, collégiens et lycéens : leurs espaces vécus, leur expertise d’usage. La collaboration entre jeunes élèves, enseignants et chercheurs est menée lors des cours de géographie, en classe et sur le terrain. Cette recherche-action GRAPHITE permet ainsi de découvrir et d'analyser les conditions de vie de ces jeunes dans les territoires urbains, leurs pratiques et représentations différenciées des territoires à des échelles très fines. La recherche action a porté depuis 2016 sur 2200 jeunes collégiens et lycéens de la région sud dont 1280 marseillais. Elle révèle l'acuité de la connaissance territoriale de proximité des jeunes, les enjeux sociaux qui la déterminent, un « champ des possibles » inégal selon les contextes socio-spaciaux, des formes d’autolimitation pragmatiques dans la capacité à se projeter, à imaginer, à aspirer.

[hal-04956305] Les femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche au Tchad : synthèse en français source : HAL

La vie politique récente au Tchad a été marquée par des réformes visant à promouvoir les droits des femmes et des filles. La criminalisation des violences basées sur le genre (2017), l'institution de la parité dans les fonctions nominatives et électives (2018), ou encore l'adoption de la politique nationale genre et de son plan d'action (2019-2023) sont des avancées, mais des défis importants demeurent. Les femmes sont toujours sous-représentées dans les sphères de la vie politique et publique et, malgré des progrès dans le secteur de l'Éducation, les inégalités persistent, notamment dans l'Enseignement supérieur et la Recherche (ESR). Ce domaine a été jusqu'ici très peu pris en considération et l'on dénombre moins de 200 enseignantes-chercheures au Tchad, ce qui représente à peine 7 % de l'effectif total. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique (MESRS) du Tchad, avec l'appui de l'Ambassade de France, a confié à l'IRD la réalisation d'une expertise scientifique collective sur la question des femmes dans l'ESR. L'IRD a ainsi mobilisé un comité pluridisciplinaire d'expertes et d'experts de France, du Tchad et du Burkina Faso, composé de géographes, d'anthropologues, de démographes, de politistes, de juristes et de socio-économistes. Cette expertise propose d'une part, une lecture historique de l'institutionnalisation du genre dans les politiques publiques au Tchad, et d'autre part, une analyse approfondie des données statistiques relatives à l'éducation des filles et de la place des enseignantes et des chercheures dans le monde universitaire. À partir de ces données, le comité d'experts propose 36 recommandations d'actions à destination des décideurs pour éclairer les politiques publiques de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'Enseignement supérieur et la Recherche.

[hal-04956289] Les femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche au Tchad : synthèse en arabe source : HAL

La vie politique récente au Tchad a été marquée par des réformes visant à promouvoir les droits des femmes et des filles. La criminalisation des violences basées sur le genre (2017), l'institution de la parité dans les fonctions nominatives et électives (2018), ou encore l'adoption de la politique nationale genre et de son plan d'action (2019-2023) sont des avancées, mais des défis importants demeurent. Les femmes sont toujours sous-représentées dans les sphères de la vie politique et publique et, malgré des progrès dans le secteur de l'Éducation, les inégalités persistent, notamment dans l'Enseignement supérieur et la Recherche (ESR). Ce domaine a été jusqu'ici très peu pris en considération et l'on dénombre moins de 200 enseignantes-chercheures au Tchad, ce qui représente à peine 7 % de l'effectif total. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique (MESRS) du Tchad, avec l'appui de l'Ambassade de France, a confié à l'IRD la réalisation d'une expertise scientifique collective sur la question des femmes dans l'ESR. L'IRD a ainsi mobilisé un comité pluridisciplinaire d'expertes et d'experts de France, du Tchad et du Burkina Faso, composé de géographes, d'anthropologues, de démographes, de politistes, de juristes et de socio-économistes. Cette expertise propose d'une part, une lecture historique de l'institutionnalisation du genre dans les politiques publiques au Tchad, et d'autre part, une analyse approfondie des données statistiques relatives à l'éducation des filles et de la place des enseignantes et des chercheures dans le monde universitaire. À partir de ces données, le comité d'experts propose 36 recommandations d'actions à destination des décideurs pour éclairer les politiques publiques de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'Enseignement supérieur et la Recherche.

[hal-04955715] Penser l’existant et se projeter dans l’avenir : une ethnographie des modes de participation dans un projet alimentaire territorial en émergence source : HAL

Le mode projet, instrument central de l’action publique, s’étend aujourd’hui au domaine de l’alimentation notamment à travers les projets alimentaires territoriaux, modes d’action et de coordination entre acteurs. Leur mise en œuvre requiert le déploiement de processus participatifs censés aboutir à une définition des enjeux prioritaires pour le territoire et à un programme d’actions. À partir d’une démarche ethnographique conduite durant l’émergence d’un projet mis en œuvre dans une agglomération dans le sud-est de la France, l’article interroge de quelle manière la « mise en projet » influence les processus et modes de participation. Il montre d’une part que la « projectification » de l’action publique entraîne une standardisation des modes de participation et discute, d’autre part, la capacité à établir en même temps une vision de l’existant et une vision d’avenir à travers des processus participatifs activés par intermittence.

[tel-04946319] « L’Afrique c’est le futur » : trajectoires de repats entrepreneurs dans les secteurs culturels au Sénégal source : HAL

Située à la croisée de la sociologie des migrations et de la sociologie de la culture et des pratiques culturelles, cette thèse vise à examiner les processus d’installation au Sénégal des « repats » au prisme de leurs activités entrepreneuriales dans les secteurs culturels. Cette recherche, fondée sur un travail de terrain mené à Dakar, au Sénégal, de 2019 à 2023, apporte un éclairage sur la catégorie des repats, ces populations hautement qualifiées issues des diasporas africaines qui se réinstallent spontanément en Afrique sans les programmes d’aide au retour. Tout à la fois héritières et fortes de capitaux et d’expériences internationales, ces élites circulantes se positionnent en intermédiaires culturels de la mondialisation dans le pays. Ces femmes et hommes de 30 à 40 ans souhaitent affirmer leur jeunesse, souvent associée à des valeurs de dynamisme et d'innovation. Ils veulent incarner une nouvelle génération d’enfants du continent qui entreprend. Ils s’emparent des réseaux sociaux pour créer des contenus numériques afin de promouvoir les opportunités et richesses présentes en Afrique. Le terme « repat » véhicule l’idée de retour et de patrie et se construit en opposition à celui d’ « expat ». Cette catégorie médiatique émerge dans un contexte post-colonial particulier, porté par des discours afro-optimistes et marqué par la reconfiguration des partenariats socio-économiques en Afrique. La visibilité des repats sur les réseaux sociaux numériques alimente un marché du retour en Afrique qui se construit depuis le Sénégal en direction des diasporas africaines. En articulant leurs dynamiques migratoires à leurs pratiques numériques, les repats contribuent aux transformations des secteurs culturels au Sénégal et créent des formes singulières d’ancrage aux territoires.

[hal-04945875] Directo al matadero: ¿el final del camino para los senegaleses en sudamérica? source : HAL

[...]

[hal-04944806] Alternative domestic rodent pest management approaches to address the hazardous use of metal phosphides in low- and middle-income countries source : HAL

This article looks at the position of African student entrepreneurs in the implementation of migration control in Tunisia. At the crossroads of the migration and development worlds, “African students” have been a prime target for international migration government actors since 2015 and the arrival of significant European funds for migration management. Often aimed to “raise awareness” among people considered to be “migrants” of the risks of migration and the opportunities of entrepreneurial models in Africa, these actors have been able to develop success models based on access to and the promotion of mobility within the African continent. Against a purely opportunistic reading of migration control, this article seeks to understand how students’ involvement in the ordering of mobility connects to a pan-Africanist political imaginary.